ジーシフトのブログです。

基礎知識やお知らせなど、いろいろと投稿していきます。

株式会社ジーシフト(G・Shift)

Communication Entertainment

ジーシフトのブログです。

基礎知識やお知らせなど、いろいろと投稿していきます。

正月三日は、書き初めをされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

書き初めに限らず今年の決意を表明するには、正月はぴったりのタイミングです。

皆様は、今年どのような決意をされたでしょうか。

ジーシフトの今年の一字は

藝

です。

芸の旧字ですね。

この藝の字は、会意文字という多くの漢字の部分が集まってできあがった文字と

なります。

藝の字は くさかんむり 執(しつ) 云(うん) の字で構成されています。

芸術の「芸」は芸事、わざ、技芸、アートに通じるところがあります。

ジーシフトも、ワークショップや体感的なアイスブレイク・ロールプレイングなど、

芸術的な創造のエッセンスを理解の補助線とする演習を多く取り入れております。

そして、「藝」特にその一部である「執」には元々草木を植える、草木や種に関する

意味があるとのことです。

そして偶然にも、本年甲辰の歳が蓄えられたものが芽吹く、固い殻が破れて事が始まる

意味があるということです。

この字に込められている、アート・創造的な意味と、事の種になり・芽吹く、といった

意味が本年の弊社の思いとなります。

殻を破り、様々な事を始めてまいります。

事が始まるご連絡を差し上げることもございますが、弊社が皆様のお役に立てる機会が

ございましたら、嬉しいです。

皆様の一年も良い歳でありますよう、祈念いたします。

株式会社ジーシフト から、新年のご挨拶を申し上げます。

ご挨拶に先立ちまして、能登半島地震で命を落とされた皆様へのご冥福をお祈り

申し上げ、ご遺族様へのお悔やみを申し上げます。

そして、罹災された皆様にお見舞い申し上げます。

騒然たる令和5年の年明けとなりましたが、皆様の「役を立てる」ことへの

ご支援へと、旧年来にも増して力を尽くして参ります。

日常を崩さず落ち着いて、日々精進して参ります。

皆様のお役に立てる機会がございましたら、嬉しく存じます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社ジーシフト 彦田友治 彦田美香子

令和5年 癸卯、数多くの方にお世話になりました。

ありがとうございました。

皆様の今年1年は、どのような歳となったでしょうか。

年の瀬のこの機会に振り返ってみても良いかもしれませんね。

弊社もうさぎ年の今年、雑誌の1年連載や他のお声掛かりに、

動画研修などが好評を得て年明けにも再配信のご報告もできそうです。

跳ねて来年の辰年につながる歳となりました。

来年も、どうぞよろしくお願いいたします。

良い年の瀬をお送り下さい。

ジーシフトは、企業や自治体以外にも、とりわけ看護・医療関係の皆様への人財育成を

担当させていただいております。

そして今回は、看護のマネジメント層の方向け雑誌にファシリテーションに関する

1年間の連載を担当させていただくことになりました。

題して 『管理者に必須のファシリテーション力』

マネジメントとしてのファシリテーションの考え方とスキルについてお伝えして参ります。

初回は、「管理者として良いマネジメントを行うには」として、

良いマネジメントに向けて、マネジメントそのものを概観しファシリテーションが果たす

役割を解説いたします。

個々のファシリテーション技術を理解する、その前にファシリテーションをマネジメントに

活用するヒントをお伝えしております。

ご興味を持っていただいた皆様、購読をご検討下さい。

掲載誌 看護部長通信(隔月間 2023/12・1月号~1年間) 日総研出版

看護部長通信 2023 12・1月号 HP

https://www.nissoken.com/jyohoshi/sf/contents/101.html

年末発刊の23年末・24年始号からとはなりますが、1年間ファシリテーションの連載で

特に看護のマネジメント層の皆様のお目にかかることあるかもしれません。

ご参考となればうれしいです。

雑誌の連載や出版その他のお声掛かりがあり、今後も様々なご報告を発信させていただきます。

ジーシフトでは、研修・ワークショップという形で学びを提供しております。

そして、実施・設計時に研修効果が上がるよう事前設計に向けてご参加の皆様の状態や思い、問題意識などを事前課題やアンケートといった形で伺っております。

さらに、研修後には感想や成果、学びについてもフィードバックをいただいております。

つまり

研修効果やチーム状態、スキルを測定して、

研修の質へとフィードバックを行っております。

研修効果、チーム状態、スキル、などは近年のBIツール(ビジネスインテリジェントツール)を使って、無料でも簡単にご自身でも活用できるようになって来ています。

また、AIの活用もできますね。

ジーシフトでも活用している、「測る」ことに関する取組にについてもご紹介して参ります。

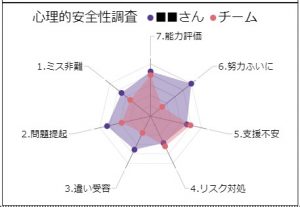

今回はその1例として、「心理的安全性」を個人や組織で測って、現状や半年後などを記録すると次のようなレーダーチャートで簡単に分析ができるようになります。

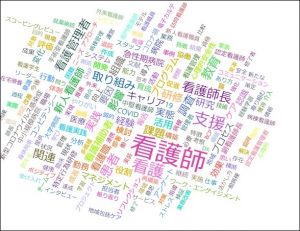

また、事前アンケートや事後のフィードバックを自由記述して、単語などで分割し、スキルや満足度などと関連付けることもできます。(ワードマップ)

こうすることで、どのような意識や言葉を持っている人が研修でどのように変化したか(行動変容)を測ることができます。

研修に目的感や目標性を持って計測すると、研修効果や次への研修実施への工夫、チーム・組織力の向上に活かせるようになります。

毎回専門家に頼まなくても、自分で比較的安価もしくはほぼ無料でできるようになったのも魅力的ですね。

この手法やITツールの使い方、統計的な解析法や自由記述の単語分析(言語解析)による研修効果へのニーズ分析などもご紹介してまいります。

ITツール以外にも、新カークパトリックモデル(2016年版)に基づく研修効果測定や測定の活かし方などもご紹介して参ります。

(下記は、Microsoft PowerBI で無料でできる範囲の、レーダーチャートとワードクラウドを使った例です)