ジーシフトのブログです。

基礎知識やお知らせなど、いろいろと投稿していきます。

株式会社ジーシフト(G・Shift)

Communication Entertainment

ジーシフトのブログです。

基礎知識やお知らせなど、いろいろと投稿していきます。

コロナの時代になって、Zoomを使うことが多くなっていると思います。

Zoomでは、ビデオ会議を行うことが多いのではないでしょうか。

いつもの会議をZoomで行った時、どのように感じますか?

「時間がかかる」とか「うまく情報共有ができない」

「いつしゃべっていいか判らない」など、普段の会議とは違う感想を持つと思います。

さて、会議には問題解決を目的とした会議もあります。

問題を共有し解決する会議をZoomで行う時、以前話題にした「三角フレーム」を使うと、Zoomなどのオンラインツールでも問題解決の話し合いが円滑に進みます。

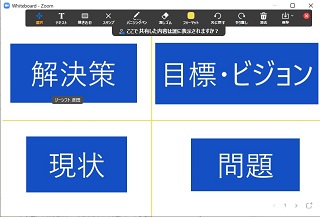

使うのは、例えばZoomのホワイトボードです。

(画像がZoomのホワイトボードです)

三角フレームは三角を意識しますが、Zoomのホワイトボードでは、縦横4つに4象限で使うのが良いでしょう。

参加者が話し合って、ポストイットのように意見を貼り付けて問題解決への話し合いと共有、問題の探求、そして解決策の考案を行います。

要点が図示されるので、話し合いとしても脱線することが少なくなります。

このような会議を仕切る人は、進行役「ファシリテーター」と呼んでも良いでしょう。

ファシリテーションスキルを使って、参加者に問いかけて、現状や問題などを引き出し、話し合いのプロセスを進めていきます。

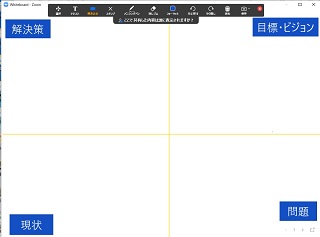

表示のサンプルは、地域ケア会議をオンラインで行って、問題解決の話し合いを行ったようなサンプルです。

話しっぱなしではなく、端的に記述して、かつ情報の配置で現状、理想、問題、目標、対策が判ると、円滑に問題への解決策が策定できます。

Zoomのホワイトボードで、ポストイットのようなことが簡単にできます。

ホワイトボードツールは、他にもあります。miro や mural などが有名ですね。

Zoomのホワイトボードのポストイットはかなりシンプルなので、話し合いの充実を考えるとホワイトボードツールの利用も考えると良いかもしれません。

また、ご紹介できると思います。

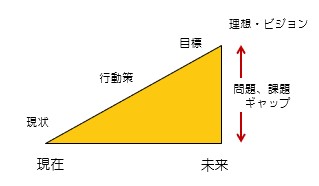

ジーシフトでは、問題解決の話し合いや考えに取り組む際に、「三角フレーム」という名称の図形的な考え方を活用しています。

ジーシフトでは、問題解決の話し合いや考えに取り組む際に、「三角フレーム」という名称の図形的な考え方を活用しています。

画像が、その基本的な構造になります。

この三角の構図上に情報を配置することで、問題が可視化され抜け漏れが無くなり、問題が明確になります。

情報の配置としては、

左が現在(さらに左が過去です)

右が未来

そして現在の状態が現状

その右上が目標

さらに右上の三角の頂点が理想・ビジョン

理想と現状の差が問題

となります。

実際に理解する際は、詳細な構図と考え方で理解を深めて、使う際はシンプルに使うことができます。

問題を解決する際、皆さんはどのように考えますか?

いきなり、「○○が問題だ」とすることもありがちだと思います。

そこで、「○○」を実際に書き下して配置してみましょう。

そして現状や理想なども書き加えてみましょう。

日本語として意味が通る、論理的に正しいような表現に調整できれば、問題解決は近づくと思います。

この手法、単純ではありますが、探求やことばの曖昧さの解消など、厳密に取り組むとかなり奥が深くなります。

問題の探求においては、システム思考を活用することも有効です。

問題解決に取り組む際、紙に三角形を書いて情報を配置して考えてみると、ちょっと変わった論理的な思考になると思います。

「地域ケア会議」という、地域にお住まいの方に関わる医療や介護への支援を目的とした、福祉・医療・行政など多職種の方が関わる会議があります。

弊社でも「地域ケア会議ファシリテーション研修」として、地域ケア会議のサポートをさせていただいております。

そして、このコロナと共存している時代において、感染に留意するために「地域ケア会議」も対策を講じる必要や中止などを余儀なくされています。

それは、オンラインによる開催や少人数などによる開催となります。

最近では、コロナの感染にも留意して会議開催を行うようにもなってきており、

弊社の「地域ケア会議」向けの集合研修も担当をさせていただく機会が増えてきています。

コロナ前には簡単に実施することができていた大人数での共有も、現時点では難しいこともあります。

感染予防に留意した地域ケア会議は、集合会議(人が実際に集まる会議)でもオンライン会議でも、実施に工夫をすると良いでしょう。

例えば、

「共有」に関しては事前の告知を意識して活用することや、会議中ではなるべく発言者や書記が書いて共有するなどが挙げられます。

なるべくしゃべらない工夫です。

これには良い点があります。

思いついてしゃべると、まとまりが無くなり話す時間が長くなりがちです。これは通常の会議でも、しばしば起こることです。

一旦書き留めることを心がけると、内容や主旨が端的となります。

脱線が少なくなり、発言(飛沫)も少なくなり感染症予防につながり、時間短縮で合理的な会議進行に近づきます。

問題解決においても、書くことを利用しさらに配置を考えることで、短時間で直感的で問題解決への合理的な進行もできます。

具体的には、弊社がよく活用する問題解決の進め方である「三角フレーム」において、

個々の意見や考えを端的にポストイットやA4紙、ホワイトボードなどに記入するようにして、

・現状に関する考え

・理想の状態

・問題は何か

・問題の原因は何か

・解決策とその根拠

といった内容を記入し、書いたものを配置し、語ることを抑えた検討を行います。

さらにこのような方法は、集合会議でも可能ですが、ネット会議+情報共有ツールで行うといったこともできます。

コロナ前の日常を取り戻すまでは、様々な取組が必要なようです。

また、日常が戻ったとしても、いざという時のためのバックアップの手段がいくつもある方が業務がストップする危険は少なくなります。

「コモングッド型リーダーシップ/組織開発」、世の中にはそれほど出回っている考え方ではありません。

少し解説して行きましょう。

便宜上「コモングッド型リーダーシップ/組織開発」を「コモングッド型リーダーシップ」(CGL)とします。

(本来は、リーダーシップは振る舞いや特質をを指すことが多いですが、組織開発手法やスキル、スキル修得手法などにも触れて行きましょう。

今回は、コモングッドの4分野について

世の中に、コモングッド(公共善、公益)を目的や目指す学術分野、活動分野、スキルなどは様々にあります。

コモングッドを目的としたリーダーシップとして「ベネボレントリーダーシップ」を提言したファーリ・カラカス博士は、コモングッドに関わる学術分野を4種類に分けています。

精神性 の分野

道徳性 の分野

革新性 の分野(組織の革新性、組織のポジティブさとも言います。組織性の問題・課題を革新性として扱う意もあります)

社会性 の分野

学術分野がいくつかまたがるものもあります。

例えば、オーセンティックリーダーシップは、どの説を採用するかにもよりますが、

精神性を高め(瞑想や反省)、倫理道徳性を高めて、人間関係を築くのですが、

4分類では精神性と道徳性、多少革新性にあたることになります。

コモングッド型リーダーシップでは、

リーダーの精神性を高め・深めて、

道徳性を高めます。と同時に、スタッフの精神性や道徳性に関する支援を行います。

さらに自分のチームや自分の関わる組織を動かすことで、固定化・停滞しがちな組織に革新性を吹き込み、自分やチーム・組織が社会性を持つ事業に携わり事業価値を提供することで収益も上げる。

つまり 精神性 → 道徳性 → 革新性 → 社会性 の浸透、もしくは影響を図っていきます。

リーダーシップは、様々な定義や説明がなされています。

素朴な定義のものから、リーダーのやリーダーシップの核になるものは何かといった探求から生まれたものもあります。

企業や組織を率いた人が自らを振り返って、その率い方をリーダーシップとしてまとめたものもあります。

他にも、オルフェウスプロセスのように、指揮者がいなくてもオーケストラとして成り立つことから導いたリーダーシップもあります。

さて、私たちもリーダーシップへのサポートを色々とさせていただいております。

ここで、ご紹介したいリーダーシップがあります。

コモングッド型リーダーシップ です。

以前のベネボレントリーダーシップにおいて、ファーリ・カラカス博士のベネボレントリーダーシップに触れました。

コモングッド(公共善・公益)を目的として、コモングッドにつながる様々な学術・技能の分野を総覧し4つに分類した上で社会性へとつながるリーダーシップです。

ジーシフトで、カラカス博士のリーダーシップを取り入れて、さらに長く経験のあるポジティブ心理などの手法や近年の知見、マネジメント手法や、リーダー育成のためのコーチングなどの具体的なスキルなどを加えて定めたものになります。

これを、「コモングッド型リーダーシップ/組織開発」としています。

現代においては、企業の不祥事や社員・スタッフの精神の脆弱性、組織の硬直化やセクショナリズム(サイロ化)などがの問題が非常に目につく状況です。

また、CSRやCSV、SDGs、ESG経営、国連グローバル・コンパクトといった社会的な要請にも応える事業が求められてきています。

このような問題や要請に応えることが出来るのが「コモングッド型リーダーシップ(CGL)/組織開発(CGO)」です。

(以下、簡単に コモングッド型リーダーシップ(CGL)とします)

CGLは、「精神性」「道徳性」「革新性」「社会性」の4分野で、リーダーとチーム、そして企業・組織から社会へと善い影響が波及するリーダーシップであり、活動の方法となります。

リーダー個人の精神性が高まり、倫理・道徳的な考え方や行動が取れるようになり、

リーダーからチームへと精神性や道徳性が波及し、

リーダーは、チームや組織が変化・革新してゆく手法を使い周りを巻き込んで

コモングッド(公共善・公益)に資する事業を手がけ、

リーダー自身も社会的な活動を行うかもしれません、事業を通した社会性を実現するのかもしれません、

リーダー個人の善さが事業を通じて、広く社会に伝播するリーダーシップとなります。

つまり、ジーシフトのコモングッド型リーダーシップは、

「リーダーの善い影響力で組織と社会の共通価値を創造する段階的手法」となります。

今後、様々なサービスを展開して参ります。

皆様のお役に立てるようであれば、うれしいです。