ジーシフトのブログです。

基礎知識やお知らせなど、いろいろと投稿していきます。

株式会社ジーシフト(G・Shift)

Communication Entertainment

ジーシフトのブログです。

基礎知識やお知らせなど、いろいろと投稿していきます。

「オーセンティックリーダーシップ」というリーダーシップ論があります。

(Authentic Leadership)

オーセンティックは、日本語では「 本物の、真性の、正統な、本格的な」という意味となります。

直訳すると、「本物のリーダーシップ」となります。

そして、その意味するところは、

ありのままの自分、自分らしさを活かして自分なりの価値観を原動力とするリーダーシップとなります。

オーセンティックリーダーシップの定義は、多数の研究者によってなされています。

有名なものとしては、世界有数の医療機器メーカー米メドトロニックの前会長兼CEOである William W. George(ビル・ジョージ)(現 ハーバード・ビジネス・スクール教授)の著書『ミッション・リーダーシップ』になります。

この著書において、エンロンの不正会計の例を引いて、CEOには倫理観や道徳観が大切であると述べています。

この「本物」を何と考えるかによって様々な表現がされていますが、一貫しているのは

自己を知り、受け入れて、自己に対して忠実である点です。

つまり、まず自分の中に問う姿勢を大切にしています。

ビル・ジョージの手になるオーセンティックリーダーシップに必要な5つの特性があります。

・自らの目的をしっかり理解している

・しっかりした価値観に基づいて行動する

・真心を込めてリードする

・しっかりした人間関係を築く

・しっかり自己を律する

(グロービスMBAリーダーシップ)

自分自身、自分らしさを探求し、周りと関わっていくことを大切にしています。

リーダーシップ論には、様々なものがあります。

ドラッカーは、次のように述べています。

「リーダーシップとは、組織の使命を考え抜き、それを目に見える形で明確に確立することである。リーダーとは目標を定め、優先順位を決め、基準を定め、それを維持する者である」

(プロフェッショナルの条件)

ここで、ドラッカーの思想的な源流となるメアリー・パーカー・フォレットによるリーダーシップを見てみましょう。

「リーダーとフォロワーは共に目に見えないリーダー(the invisible leader)、つまり共通の目的に従うのである。最高のリーダーはグループの前にこの共通の目的をはっきり示す。」(管理の予言者)

フォレットの他の言も補足してまとめると、

「共通目的をはっきりと示し、自発的に行動するよう支援する」

これがフォレットの考えるリーダーシップとなります。

共通目的をはっきりと示すことで、共通目的そのものがインビジブルリーダー(目に見えないリーダー)となり人としてのリーダーがいちいち何かを言わなくても自発的に動くようになることを示しています。

リーダーとしての大切な行動は、共通目的をはっきり示すことなのですが、当然ながらフォロワーが十分に理解し動けるような状況を作り出すことが大切になります。

フォレットは、和暦にすると大正の後期から昭和初期に活躍した人で、ドラッカーとは著作、講演録によるつながりとなります。

先見の明と表現しても足りない聡明な方のようです。

フォレットの主張するリーダーシップを発揮するための、資質などにも触れています。

管理の予言者、ひもといてみると得るところが多くあります。

私は、フォレットのこのリーダーシップの定義が非常にシンプルで腑に落ちるところだと考えています。

現在、リーダーシップについて色々とまとめているところです。

数多くのリーダーシップについての考え方が世の中に出ており、それぞれに良さがあります。

いくつかのリーダーシップについても、ここで簡単に解説していきます。

コモングッド(common good)という言葉を聞いたことはありますか?

共通善 もしくは 公益 とも訳されるものです。

多くの人が「よい」と考えたものですね。

共通善の考えは、野中郁次郎 一橋大学名誉教授 が有名です。

書籍の「知識創造企業」や「ワイズカンパニー」など、数多くの書籍などで、知識創造の基本・判断基準にあるものが「共通善」としています。

野中教授は知識を単純な情報とは考えずに、実際に使う知識「実践知」が重要であり、実践知の判断基準となるものがこの共通善としています。

この実践知、古くはアリストテレスの「フロネシス」のことを指しています。

スキルやフレームワークなどを解説するだけではなく、職場での活用を自ら考え活動することは、やはり大切ですね。

まさに実践の上での知恵、情報や理屈だけではなく実践知が身にしみるのだと考えます。

さてコモングッドですが、「社会全体にとってよいこと」とも表現できると思います。

では何がコモングッドか、と言われると実はなかなか難しくなります。

時代や文化、組織などによっても変わってくることでしょう。

実際問題として扱う場合は、「共通性を持つどの程度の広がり」で考えるかである程度は語ることができるかもしれません。

例えば「人権」などです。

国連グローバル・コンパクトという取組があります。

企業の人権や労働などに関する取組を取り決めたものです。

このような取組、宣言はコモングッドであると言えるかもしれません。

ちなみに野中教授は、どのようなものがコモングッドであるかは、あまり述べてはいません。

「みんなにとって善いこと」のようなまとめとして、参画する人たちで考えるのが良いとしているようです。

日本では、コモングッドも共通善、そして公益もなかなか抽象度が高く腑に落ちないように感じます。

時代劇のような言葉になりますが、「天下」のため、「天下太平」のため、「世間」のため、がコモングッドに近い印象を持ちます。

アメリカでは、コモングッドは「政府 ガバメント」を指すという、割り切り方もあるということのようです。

コモングッド、和訳して共通善としたところで、なかなか捉えどころが難しいようですが、倫理道徳的な考え方や感じ方にとって大切になるでしょう。

自分自身の「善」に対する感じ方を振り返ってみるのも良いかもしれません。

AIは、人財や組織開発の分野では「アプリシエイティブインクワイアリ」の略称で有名です。

(AI:Appreciative Inquiry)

組織の真の価値、核になる良さを自分たちで探して見つけて未来をに向けて行動する活動手法です。

活動は、部門横断となることも多く、組織開発手法としても多く使われています。

弊社でも15年以上活用しています。

この方法は、肯定的な質問を行うことで組織の真の価値を発見して、可能性を広げる方法です。

提唱は、1987年にデービッド・クーパーライダー、ケースウェスタン大学教授、そしてダイアナ・ホイットニーらによって行われ、英国航空やNASA、ボーイング等に導入がされています。

ネーミングの通り、価値を認識して探求する方法であり、未来志向(ビジョンアプローチ)の方法と言えるでしょう。

問題点を問題点として把握し解決する問題解決志向(ギャップアプローチ)ではありません。

問題点は認識しておいて、そのゴールとなる未来を目指して問題そのものも解決しようとする方法です。

AIの大まかなプロセスは4段階となります。

頭文字をとって、4Dサイクルという呼び方をします。

ディスカバリー(発見) ← テーマの選択(アファーマティブトピック選択)

↓

ドリーム(夢)

↓

デザイン(設計・構成)

↓

ディステニー(運命、実施と対応)

この4サイクルを循環させてゆきます。

ディスティニーは、現場での継続的な行動や活動になります。

さて非常に有用なAIですが、ドリームからデザインまで、通常おおよそ4日かかります。これは、長いようで真の価値、強みを見つけて夢に合意した後で計画を立てる、AIのフルコースとしては必要な日数でしょう。

組織の真の価値や強みが見つかり参加者が共有できるのであれば、4日はかかりますが、非常に効果の高いプロセスだと考えられます。

問題が発生し、解決への組織力アップを依頼されることも多いです。

どうも問題点を問題点とだけ捉えると、問題にばかり焦点が当たって視野が狭くなり、問題への言い訳や他人のせいにすることも多くなり、やる気も低下するきらいがあります。

AIのアプローチでは、問題は十分に踏まえますが未来の様子(ビジョンでもゴールでもドリームでも結構です)と強みを意識します。そうすると、気がつかなかった方策や再認識した強みをもとに、高まったやる気で行動ができます。

未来を創造する手法、フルバージョンや短縮版など用途目的に応じて様々な研修で活用しています。

近年、CSRやESG投資そしてSDGsなど、社会的貢献を念頭においたビジネスが求められています。

近年、CSRやESG投資そしてSDGsなど、社会的貢献を念頭においたビジネスが求められています。

さらに最近では、持続可能性(サスティナビリティ)に着目した商品やサービス、そして経営にも注目が集まっています。

ここで重要になるのが倫理観です。

倫理的な商売で有名なのが近江商人です。

「三方よし」のビジネスを行っていました。

「売り手よし、買い手良し、世間よし」という言葉は聞いたことがあると思います。

伊藤忠商事の企業理念としても有名です。

このような道徳的な商売・ビジネスを行う商人は「儒商」とも呼ばれます。

儒商ともなるような道徳観を近江商人の多くは、京都で学んだのではないかとされています。

それは、江戸初期の京都、淵岡山(ふちこうざん)の私塾においてです。

淵岡山が師事していたのが、今回ご紹介する 中江藤樹 です。

中江藤樹(なかえとうじゅ)

1608年(慶長13年)~1648年(慶安元年) (40才没)

近江国西高島郡小川村の生まれ、現在の滋賀県高島市です。

関ヶ原の戦いが1600年

江戸開府が1603年

大阪夏の陣が1615年

まだ戦国時代もさめやらない江戸の初期に生まれ、活躍しました。

中江藤樹は農家の生まれでしたが武士の祖父の養子となり、幼いころから才を発揮し学問に励み、米子(鳥取県)から大洲(愛媛県)に祖父と共に移り住みました。

二七歳の時、高島に独り住まいする母への思いから、大洲藩を脱藩し高島に帰郷します。

脱藩は重罪ではありますが、結果として特段の罪に問われず高島での生活が始まります。

二七歳から病没する四〇歳まで、はじめは小さな酒屋を営み暮らし、徐々に門人が増えていきました。

中江藤樹の学びは、大洲藩にいる頃からを遡ると次のようになります。

大学・朱子学

易経

孝経

論語

陽明学

この変遷を経て得たのが

致良知 (ちりょうち) です。

これは、「心の本体である良知を信じること」 ということです。

良知を信じることができれば、考えや行動が良知に基づくものとなり、自然と倫理的な行動となるということです。

では良知を信じていないで倫理的な行動をしようとすると、どのような手段が考えられるでしょうか?

それは、ルール、法律などの外側からの制約です。

中江藤樹が悟ったのは、外的規範を重視する生き方が間違いで、誰もが生まれつき持っている本心を信じるということです。

現代においても、いきなりルール無しという世の中は考えられません。

すぐに悪い影響が拡大してしまうでしょう。

しかし、ルールを細かく決めても倫理的な考え方や行動ができていないと、いくらルールを作りルールを厳格に適用しようとしても抜け道ばかりができてしまうイタチごっことなってしまします。

迂遠なようではありますが、倫理的な考えを多くの方特に経営層や実務リーダーが持つことが、より善い仕事を通したより善い世の中への近道と考えられます。

では、「致良知」となるためにはどの様にすればよいか。

中江藤樹が勧めていたのは、「五事をただす」ことからです。

それは、「視・聴・言・動・思」です。

書経の「貌・言・視・聴・思」とはちょっと違います。

中江藤樹の五事をただすについては、また別の機会に譲りましょう。

また、中江藤樹が伝えていたのは五事だけではありません。

一般庶民や女性向けに読みやすくした本を作ったり、陽明学などの書物に基づいた講義を行っていました。

古典としては、大学や孝経から触れるのもよいかもしれません。

ちなみに、中江藤樹に学んだ人が日本全国で陽明学、と言うより藤樹学を伝え、庶民向けの本「翁問答」がベストセラーになるといった様々なことがあり陽明学は日本の常識として浸透していったようです。

日本の陽明学の開祖、中江藤樹に興味を持っていただけたらうれしいです。

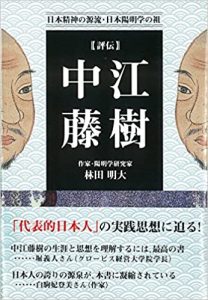

中江藤樹を知るための本は、色々出ています。

私は、この三五館の林田明大氏の本がよかったです。

この記事も多くがこの書によります。

林田氏の本では、「真説陽明学入門」もよいですね。

ご参考となればうれしいです。